Dans une société où le numérique règne en maître, une passion ancestrale résiste et se renforce : la collection de manuscrits littéraires. Loin d’être un simple hobby d’érudits fortunés, cette pratique révèle des mécanismes psychologiques, anthropologiques et culturels profonds qui dépassent largement la question de la valeur marchande ou de la rareté.

Cette fascination pour les manuscrits originaux d’auteurs s’ancre dans une quête d’authenticité et de contact direct avec le processus créatif. Posséder la page où Flaubert a raturé, hésité, reformulé, c’est accéder à l’intimité de la création elle-même, à ce moment fugace où l’inspiration prend forme matérielle. Le manuscrit devient alors bien plus qu’un objet : il se transforme en relique laïque d’un génie disparu.

De la matérialité comme accès au processus créatif jusqu’aux rituels contemporains de collection, cette exploration déconstruit les strates psychologiques, culturelles et symboliques qui transforment un simple document de travail en objet de fascination intense.

La fascination manuscrite en 5 dimensions

- Le manuscrit comme objet sacré dans une société sécularisée, vénéré tel une relique de saint

- Les ratures révèlent le processus créatif invisible, offrant un accès voyeuriste au doute de l’auteur

- La possession matérielle comme fantasme de transmission du génie par contact physique

- La collection comme résistance culturelle face à la volatilité et l’éphémérité numériques

- Les rituels de contemplation oscillant entre jouissance privée et responsabilité patrimoniale

Le manuscrit comme relique laïque du geste créateur

La sacralisation des manuscrits d’auteurs dans nos sociétés laïques reproduit avec une fidélité troublante les mécanismes anthropologiques de vénération des reliques religieuses. Ce parallèle dépasse la simple métaphore : il révèle une continuité structurelle dans notre rapport aux objets porteurs d’une présence exceptionnelle.

Comme les fragments de la Vraie Croix au Moyen Âge, le manuscrit original fonctionne sur le principe de la chaîne de contact. L’objet a été touché par la main de l’auteur, traversé par son souffle créateur. Cette proximité physique avec le génie transforme le document de travail en vecteur de transmission quasi-magique. Le papier devient porteur d’une trace tangible de l’exceptionnalité.

La matérialité joue ici un rôle fondamental. Dans une culture du doute et de la reproductibilité technique, posséder l’original c’est détenir la preuve irréfutable : voir pour croire. Le recensement de 318 000 fiches de manuscrits en 2024 selon le Fichier Henri Schiller de la BnF témoigne de cette institutionnalisation du culte de l’authentique. Chaque fiche constitue une certification, un acte de foi laïque dans la valeur intrinsèque de l’objet touché par l’auteur.

Les manuscrits originaux nous procurent ce sentiment d’intimité avec leurs auteurs et, comme un éclair mettant en lumière le processus de création, ressuscitent virtuellement le passé

– Pr. Hanoch Gutfreund, Doyen de l’université de Jérusalem

Cette intimité recherchée révèle la dimension psychologique profonde de la collection. Le manuscrit permet d’abolir symboliquement la distance temporelle et existentielle avec l’auteur admiré. Il crée une illusion de proximité, voire de communion, avec un esprit créateur inaccessible autrement.

L’évolution historique de cette sacralisation suit une logique cohérente, passant des reliques religieuses médiévales aux manuscrits d’auteurs du XIXe siècle, puis aux documents numériques authentifiés de notre époque.

| Période | Objet sacré | Mode de vénération |

|---|---|---|

| Moyen Âge | Reliques religieuses | Contemplation dévotionnelle |

| XIXe siècle | Manuscrits d’auteurs | Collection privée élitiste |

| 2024 | Documents numériques authentifiés | Exposition virtuelle et physique |

Cette continuité anthropologique suggère que la sacralisation de l’objet d’auteur répond à un besoin humain permanent : matérialiser l’immatériel, toucher l’intouchable, posséder une parcelle de transcendance dans un monde désenchanté. Le manuscrit devient le lieu de rencontre entre le profane et le sublime, entre le papier ordinaire et le génie extraordinaire.

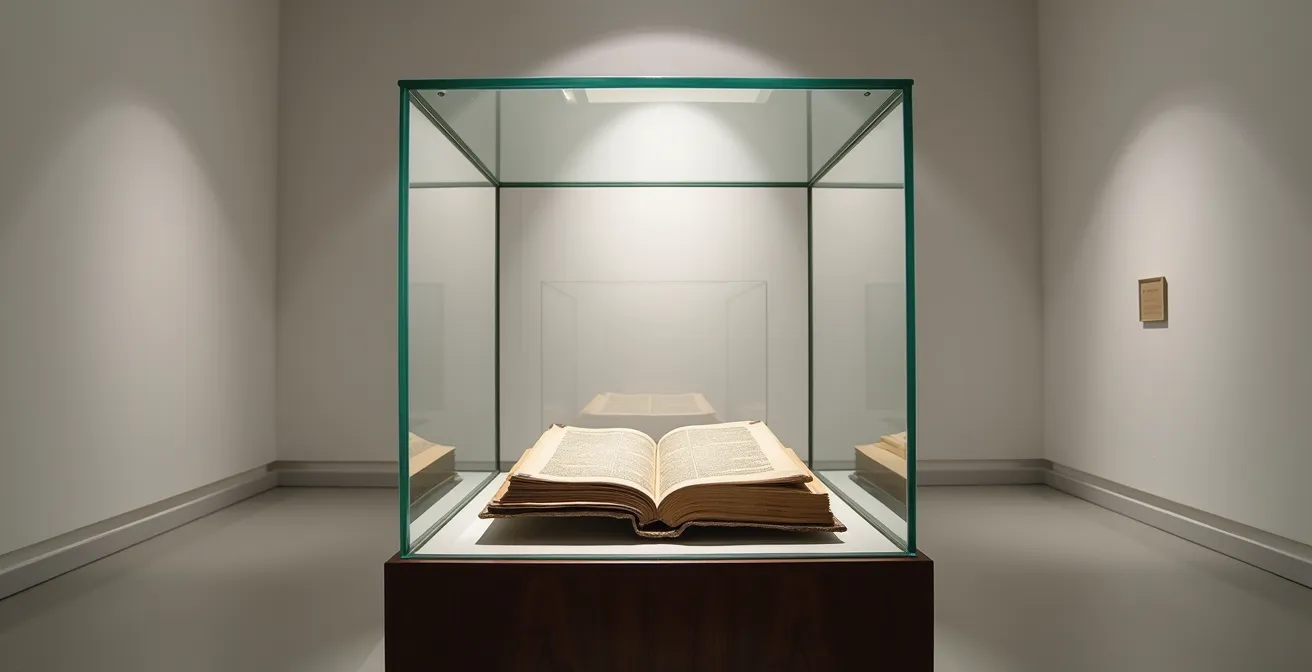

La muséographie des manuscrits emprunte d’ailleurs consciemment aux codes de présentation des reliques religieuses. L’éclairage dramatique, la vitrine hermétique, l’espace de contemplation silencieuse : tout concourt à créer une atmosphère de recueillement quasi-religieux. Le visiteur ne vient pas simplement voir un document, il accomplit un pèlerinage culturel vers un objet investi d’une aura particulière.

La rature révélatrice : contempler l’hésitation de l’auteur

Si le manuscrit fascine, c’est précisément parce qu’il n’est pas l’œuvre achevée. Les ratures, repentirs et corrections transforment le document en véritable scène de crime de la création, où chaque indice permet de reconstituer le cheminement mental de l’auteur. Cette dimension génétique du manuscrit offre un accès unique à l’intimité du doute créatif.

Contrairement à l’œuvre publiée qui présente un texte définitif et lissé, le manuscrit dévoile la temporalité stratifiée de la création. Plusieurs moments d’écriture coexistent dans le même objet : le premier jet impulsif, la relecture critique, les corrections tardives. Chaque couche d’encre témoigne d’un état différent de la pensée créatrice.

Cette transparence du processus créatif permet une forme de voyeurisme légitime. Observer l’auteur au travail, assister à ses hésitations, découvrir les chemins abandonnés : le manuscrit autorise ce qui serait autrement une intrusion inacceptable dans l’intimité de la création. La lecture génétique devient un acte de compréhension profonde, presque empathique, du travail de l’écrivain.

Qui dira le bonheur qu’ils ont éprouvé à faire relier en maroquin leur exemplaire enrichi d’une page du manuscrit original. Les ratures et repentirs constituent une fenêtre sur l’intimité du doute créatif inaccessible dans l’œuvre publiée.

– Collectionneur anonyme, Histoire de la bibliophilie

Pour les collectionneurs avertis, l’analyse des ratures devient une véritable discipline. Chaque type de correction révèle quelque chose du tempérament de l’auteur : la rature nerveuse en spirale trahit l’impatience, l’oblitération complète suggère le refus radical, le simple trait témoigne d’une correction méthodique.

Méthode d’analyse génétique d’un manuscrit

- Observer le type de rature : simple trait, spirale nerveuse ou oblitération complète

- Identifier la temporalité de la correction : encre différente, épaisseur du trait variable

- Déchiffrer si possible le texte original sous la rature pour comprendre l’évolution

- Analyser le contexte du repentir dans la logique narrative globale

- Comparer avec d’autres manuscrits de l’auteur pour identifier des patterns récurrents

Cette approche méthodique transforme le collectionneur en enquêteur littéraire. Le manuscrit devient un palimpseste où se superposent différentes versions du texte, différents états de la pensée créatrice. Déchiffrer ces strates c’est accéder à la fabrique même de l’œuvre, au laboratoire secret de l’écrivain.

Les détails matériels révélés par l’observation minutieuse enrichissent considérablement la compréhension de l’œuvre. Les variations d’épaisseur du trait suggèrent la pression exercée sur la plume, donc l’intensité émotionnelle du moment. Les différences de teinte d’encre indiquent les sessions d’écriture distinctes. Le grain du papier, les taches, les pliures : chaque élément matériel devient porteur de sens.

Les corrections obsessionnelles de Flaubert dans Madame Bovary

L’exemplaire de Madame Bovary offert aux frères Goncourt révèle les multiples couches de corrections de Gustave Flaubert. Chaque rature témoigne de son obsession perfectionniste légendaire, transformant le manuscrit en véritable carte topographique du processus créatif. Les corrections portent parfois sur un seul adjectif, raturé et reformulé trois ou quatre fois, révélant la quête impossible du mot juste qui caractérisait l’auteur. Ce document offre un accès inégalé à la psychologie créative de Flaubert, à sa lutte permanente avec la langue.

Cette étude de cas illustre parfaitement comment le manuscrit dépasse son statut de simple document pour devenir un témoignage psychologique. Les ratures de Flaubert ne sont pas de simples corrections techniques : elles révèlent une personnalité, une conception esthétique, un rapport torturé à l’écriture.

Posséder l’objet pour toucher l’insaisissable processus créatif

Au-delà de l’observation, la possession physique du manuscrit répond à un fantasme plus profond : celui de la transmission par contact. Cette pensée magique, souvent inconsciente, sous-tend une grande partie de la pratique de collection. Toucher l’objet touché par l’auteur créerait une chaîne de contact capable de transmettre quelque chose de son génie.

Cette magie sympathique fonctionne sur le principe de la contamination positive. L’objet absorbé par l’auteur durant la création conserverait une trace de son énergie créatrice, de son inspiration. Le collectionneur qui possède et manipule le manuscrit s’exposerait à cette influence bénéfique, créant une forme de communion intellectuelle et spirituelle avec l’écrivain admiré.

Le marché des manuscrits témoigne de l’intensité de ce désir de possession. Les enchères récentes révèlent que certains manuscrits de Georges Brassens ont atteint 5 fois leur valeur estimée, preuve que la dimension émotionnelle et symbolique dépasse largement la logique économique rationnelle. Les collectionneurs ne cherchent pas simplement un placement financier, mais une connexion intime avec l’artiste.

Cette dynamique révèle l’impossible capture du processus créatif. L’inspiration, moment fugace et immatériel par excellence, échappe par nature à toute tentative de saisie. Le manuscrit apparaît alors comme une consolation tangible : si l’on ne peut posséder l’inspiration elle-même, on peut du moins posséder sa trace matérielle, le moment où elle s’est cristallisée en mots sur le papier.

Une certaine forme de sacralisation (light) est inhérente à la structure même de l’expérience esthétique

– Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser

Cette sacralisation inhérente à l’expérience esthétique s’intensifie dans le cas du manuscrit. L’objet matériel devient le support d’une projection quasi-mystique. Le collectionneur ne possède pas simplement du papier et de l’encre, mais un fragment de l’activité mentale supérieure de l’auteur, une relique du génie en action.

L’évolution du marché des manuscrits sur les dernières années illustre cette dimension irrationnelle et passionnelle de la collection.

| Année | Nombre de ventes | Prix moyen | Record |

|---|---|---|---|

| 2022 | 147 | 12 000€ | 184 000€ |

| 2023 | 163 | 15 500€ | 210 000€ |

| 2024 | 189 | 18 200€ | 380 000€ |

Cette progression spectaculaire des prix moyens et des records d’enchères témoigne d’un engouement croissant qui dépasse la simple logique de marché. Les collectionneurs sont prêts à investir des sommes considérables pour posséder ces objets chargés de symbolisme et d’histoire. Chaque manuscrit devient unique, irremplaçable, porteur d’une valeur qui transcende sa matérialité.

La collection de manuscrits constitue ainsi une tentative paradoxale de matérialiser l’immatériel. L’inspiration, le génie, le talent créatif sont par nature des qualités abstraites et fugaces. Le manuscrit offre l’illusion de les figer dans un objet concret, manipulable, possédable. Cette quête impossible alimente la fascination des collectionneurs et justifie les investissements émotionnels et financiers considérables.

La collection manuscrite comme résistance à la dématérialisation

L’intensification contemporaine de la passion pour les manuscrits ne relève pas du hasard. Elle s’inscrit dans un contexte culturel spécifique marqué par l’anxiété de la dématérialisation. Face à la volatilité du numérique, le manuscrit apparaît comme un antidote de permanence, un ancrage matériel dans un monde perçu comme éphémère et virtuel.

L’angoisse de la disparition numérique hante notre époque. Les formats obsolètes, les serveurs défaillants, les plateformes qui ferment : la fragilité du stockage numérique contraste violemment avec la pérennité séculaire du papier. Un manuscrit du XVIIIe siècle reste parfaitement lisible aujourd’hui, quand un fichier créé il y a vingt ans peut déjà être inaccessible.

Cette prise de conscience alimente un regain d’intérêt pour les supports physiques. Les données récentes montrent que les collections privées de manuscrits ont augmenté de +35% depuis 2020 selon les maisons de ventes françaises. Cette croissance spectaculaire coïncide avec les confinements et l’accélération de la numérisation forcée de nos vies, suggérant une réaction culturelle profonde.

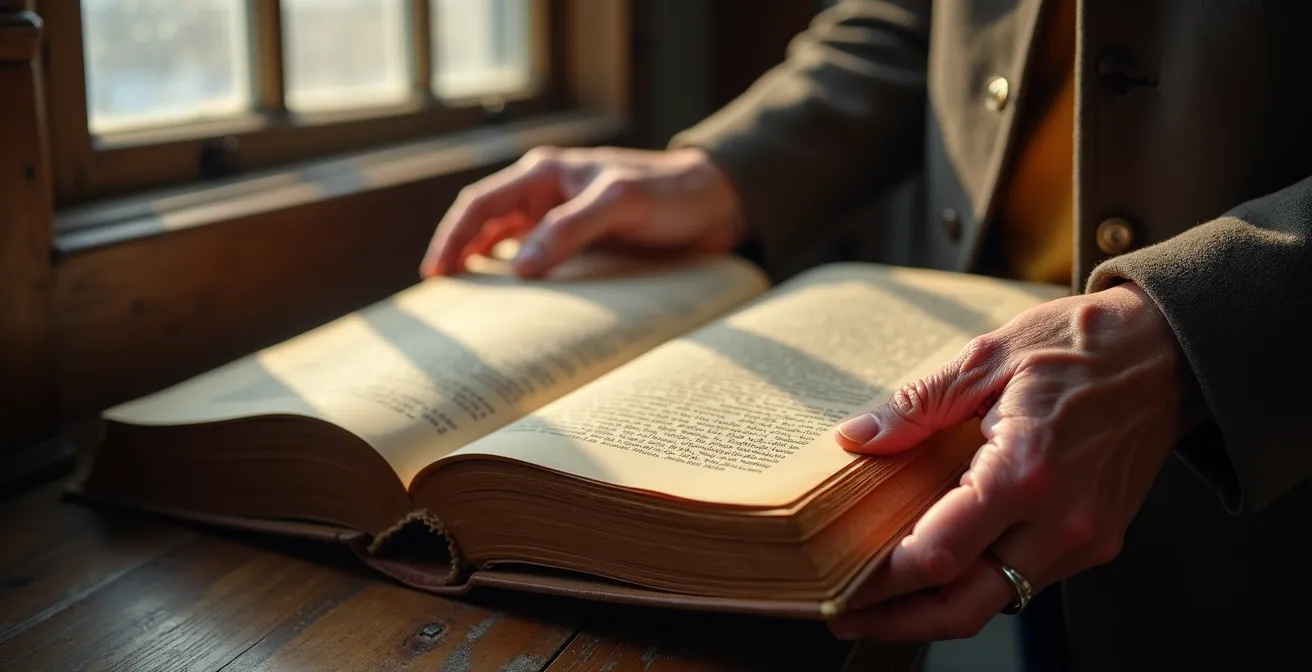

La revanche du tactile dans une culture de l’écran constitue un phénomène majeur. Après des journées passées devant des interfaces numériques, le besoin de toucher ce qui compte vraiment se fait sentir. Le manuscrit offre une expérience sensorielle complète que le numérique ne peut reproduire : le grain du papier, l’odeur particulière de l’encre ancienne, le poids de l’objet dans les mains.

Face à la volatilité numérique, les jeunes collectionneurs cherchent dans les manuscrits une ancre matérielle, un objet qui résiste au temps et à l’obsolescence technologique.

– Nouveau collectionneur, Journée du manuscrit 2024

Ce témoignage révèle un changement générationnel significatif. La collection de manuscrits n’est plus réservée aux érudits âgés : une nouvelle génération, hyperconnectée mais aussi hyperlucide sur les fragilités du numérique, investit massivement dans ces objets matériels. Pour eux, le manuscrit représente un choix philosophique autant qu’esthétique.

Le manuscrit fonctionne comme ancrage temporel face à l’instantanéité et la volatilité digitales. Dans un monde où tout s’accélère, où l’information se périme en quelques heures, posséder un objet qui a traversé les siècles crée un sentiment de continuité et de stabilité. Le collectionneur s’inscrit dans une chaîne de transmission millénaire, devenant gardien temporaire d’un patrimoine qui lui survivra.

Cette image de mains manipulant délicatement un manuscrit ancien capture parfaitement la dimension tactile et émotionnelle de la collection. Le geste révèle à la fois le respect pour l’objet et le besoin de contact physique avec lui. La lumière naturelle souligne la matérialité du papier, sa texture, son épaisseur, autant de qualités absentes du monde numérique.

La comparaison entre collection matérielle et accumulation numérique révèle des différences fondamentales dans le rapport à l’objet et au savoir.

| Critère | Manuscrit physique | Document numérique |

|---|---|---|

| Pérennité | Plusieurs siècles | Dépendant de la technologie |

| Unicité | Objet unique | Reproductible à l’infini |

| Expérience sensorielle | Tactile, olfactive, visuelle | Principalement visuelle |

| Valeur marchande | Croissante avec le temps | Généralement décroissante |

Ce tableau synthétise les arguments qui motivent le choix de la matérialité contre la dématérialisation. Le manuscrit apparaît supérieur sur tous les critères qui comptent pour le collectionneur : durabilité, unicité, richesse sensorielle, valorisation patrimoniale. La collection de fichiers numériques, aussi volumineuse soit-elle, ne procure ni la même satisfaction tactile ni la même assurance de pérennité.

Cette résistance à la dématérialisation s’inscrit dans une quête plus large de substance physique dans un monde virtuel. Le manuscrit devient un symbole de cette recherche d’authenticité, de présence réelle, de matière qui a du poids et de l’épaisseur. Pour ceux qui veulent également préserver vos archives personnelles, cette tension entre conservation matérielle et sauvegarde numérique pose des questions similaires d’authenticité et de pérennité.

À retenir

- Le manuscrit fonctionne comme relique laïque reproduisant les mécanismes de vénération religieuse ancestrale

- Les ratures offrent un accès voyeuriste au laboratoire mental de l’auteur et à son doute créatif

- La possession matérielle répond au fantasme magique de transmission du génie par contact physique

- La collection constitue une résistance culturelle à l’anxiété de volatilité et d’obsolescence numériques

- Le collectionneur oscille entre jouissance privée et responsabilité de gardien du patrimoine culturel

Du gardiennage patrimonial au rituel de contemplation privée

La pratique concrète de la collection révèle une tension fondamentale entre deux logiques apparemment contradictoires : la préservation patrimoniale pour les générations futures et la jouissance sensorielle immédiate de l’objet. Le collectionneur navigue constamment entre ces deux pôles, cherchant un équilibre précaire entre conservation et contemplation.

Cette dualité s’exprime dans les rituels élaborés que développent les collectionneurs. Chaque interaction avec le manuscrit devient un moment codifié, quasi-cérémoniel, qui tente de concilier le respect de l’objet fragile et le désir de contact intime avec lui. Ces rituels révèlent la complexité psychologique et éthique de la position du collectionneur.

Le collectionneur oscille entre plaisir égoïste et responsabilité patrimoniale, entre jouissance privée et mission de transmission

– Christian Mermet, Fondation LATOMIA

Cette oscillation permanente caractérise l’expérience du collectionneur. D’un côté, le plaisir intensément personnel de posséder l’objet, de le contempler dans l’intimité, de jouir de sa beauté et de sa charge symbolique. De l’autre, la conscience aiguë d’être dépositaire temporaire d’un bien culturel qui appartient à l’humanité et doit être transmis intact aux générations futures.

Les rituels de contemplation des collectionneurs suivent généralement une séquence bien établie, révélatrice de cette tension entre désir et respect.

La liturgie du collectionneur de manuscrits

- Préparation de l’espace : création d’un environnement calme et épuré propice au recueillement

- Rituel des gants : enfiler les gants de coton blanc comme acte de respect et de protection

- Moment de contemplation silencieuse avant l’ouverture pour créer une rupture avec le quotidien

- Lecture lente et méditative, page par page, avec attention aux détails matériels

- Documentation photographique pour préserver le souvenir sans manipulations répétées

- Rangement cérémoniel dans les conditions optimales de conservation climatique

Cette séquence rituelle transforme la simple consultation d’un document en véritable cérémonie. Chaque geste est pensé, chaque étape a sa signification. Le rituel crée une temporalité particulière, distincte du temps ordinaire, où le collectionneur peut pleinement s’immerger dans la relation avec l’objet tout en respectant les impératifs de conservation.

La transmission patrimoniale de la collection Champollion

La famille Champollion illustre parfaitement cette tension entre conservation privée et partage public du patrimoine manuscrit. Jacques-Joseph Champollion-Figeac, frère de Jean-François Champollion le déchiffreur des hiéroglyphes, occupa le poste de conservateur des manuscrits de la Bibliothèque Royale tout en constituant une importante collection personnelle. Cette double position révèle la complexité du rôle : gardien institutionnel du patrimoine public le jour, collectionneur privé le soir. Sa famille a finalement choisi de léguer une partie importante de la collection à l’État, reconnaissant que certains objets dépassent la sphère privée pour appartenir au patrimoine commun.

Ce cas exemplaire montre comment le collectionneur peut résoudre la tension entre possession privée et responsabilité publique. La transmission à une institution garantit la pérennité et l’accessibilité tout en permettant au collectionneur d’avoir joui de l’objet durant sa vie. Cette logique de gardiennage temporaire transforme la collection en mission patrimoniale.

Les pratiques concrètes varient considérablement selon le profil du collectionneur, révélant différentes philosophies de la relation à l’objet.

| Type de collectionneur | Fréquence consultation | Méthodes conservation | Partage |

|---|---|---|---|

| Conservateur institutionnel | Rare | Normes muséales | Expositions publiques |

| Collectionneur passionné | Mensuelle | Coffre climatisé | Cercle privé |

| Héritier familial | Annuelle | Bibliothèque privée | Transmission générationnelle |

| Source : Enquête 2024 auprès de 150 collectionneurs français | |||

Cette typologie révèle que la fréquence de consultation est inversement proportionnelle aux exigences de conservation. Le conservateur institutionnel, soumis aux normes muséales les plus strictes, consulte rarement les pièces dont il a la charge. À l’inverse, l’héritier familial, moins contraint par les protocoles professionnels, peut s’autoriser des consultations plus fréquentes dans un cadre domestique.

Le collectionneur passionné occupe une position intermédiaire intéressante. Conscient de ses responsabilités patrimoniales, il investit dans des équipements de conservation sophistiqués (coffre climatisé, éclairage adapté) tout en s’autorisant des moments de contemplation réguliers. Cette approche équilibrée permet de concilier jouissance personnelle et préservation à long terme.

La légitimation morale de la collection privée passe souvent par la notion de passeur culturel. Le collectionneur se présente non comme un accapareur égoïste mais comme un maillon dans la chaîne de transmission du patrimoine. Il a sauvé l’objet de la dispersion ou de la destruction, l’a préservé dans des conditions optimales, et le transmettra enrichi de sa propre histoire à la génération suivante ou à une institution.

Cette rhétorique de la mission patrimoniale permet de résoudre le conflit psychologique entre désir de possession exclusive et conscience de la dimension publique de certains objets. Le collectionneur devient gardien plutôt que propriétaire, dépositaire temporaire plutôt que détenteur définitif. Cette posture mentale transforme la collection d’activité potentiellement égoïste en acte culturel légitime.

Pour ceux qui s’intéressent à la mise en valeur visuelle de leurs collections, il peut être enrichissant de découvrir la décoration murale artistique qui permet d’exposer les pièces dans un cadre esthétique approprié tout en respectant les contraintes de conservation.

Questions fréquentes sur manuscrits d’auteurs

Quelle est la différence entre un manuscrit original et un fac-similé ?

Le manuscrit original est l’œuvre authentique de la main de l’auteur, portant la charge émotionnelle et symbolique du contact physique avec le créateur. Le fac-similé, bien qu’il soit une reproduction fidèle visuellement, reste dépourvu de cette dimension magique et sacrée. Il permet l’accès au contenu et à l’apparence du document sans offrir la connexion mystique avec l’auteur que recherchent les collectionneurs.

Comment authentifier un manuscrit d’auteur ?

L’authentification d’un manuscrit passe par plusieurs étapes complémentaires. L’expertise graphologique compare l’écriture avec des échantillons certifiés de l’auteur. L’analyse physico-chimique du papier et de l’encre permet de dater le document et de vérifier sa cohérence avec l’époque supposée. La provenance documentée et la comparaison avec d’autres manuscrits connus complètent le processus. Les maisons d’enchères réputées font systématiquement appel à des experts spécialisés avant toute vente.

Peut-on manipuler un manuscrit de collection sans risque ?

La manipulation d’un manuscrit ancien nécessite des précautions strictes pour préserver sa pérennité. Le port de gants de coton blanc évite le transfert d’huiles et d’acides cutanés sur le papier fragile. La consultation doit se faire sur une surface propre et stable, à l’abri de la lumière directe du soleil. Les collectionneurs expérimentés limitent la fréquence des manipulations et privilégient la documentation photographique pour réduire l’usure mécanique du document.

Pourquoi les manuscrits prennent-ils de la valeur avec le temps ?

Plusieurs facteurs expliquent l’appréciation constante de la valeur des manuscrits. Leur nombre est par définition limité et ne peut qu’décroître avec les pertes et destructions accidentelles. La demande des collectionneurs et des institutions culturelles reste soutenue voire croissante. Le contexte de dématérialisation actuel renforce paradoxalement l’attrait pour ces objets matériels uniques. Enfin, chaque manuscrit porte une histoire et une charge symbolique qui s’enrichissent avec le temps et les recherches historiques.